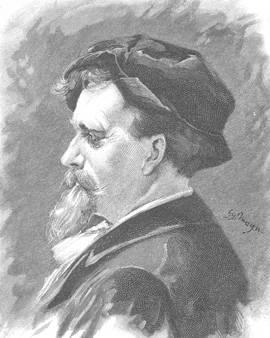

Ganz gradlinig verlief Hermann Hendrichs Künstlerkarriere nicht. Er absolvierte zunächst eine Lithographenlehre, dann widmete er sich der Schauspielerei und stand in Düsseldorf und Münster auf der Bühne. Fasziniert von den Kulissen fand er dann zur Malerei. Er nahm ein Kunststudium bei Eugen Bracht in Berlin und Josef Englein in München auf. Darin bestärkt hatte ihn der Umstand, dass es ihm gelungen war, bei einer kleinen Kunstausstellung in Amerika – dorthin hatten ihn seine zahlreichen Studienreisen unter anderem geführt – sämtliche Werke an einen Förderer zu verkaufen.

Die Inspiration für seine oft monumentalen und farbgewaltigen Bilder fand Hermann Hendrich in vielen Quellen: Goethes „Faust“ hatte es ihm angetan. Die Musikdramen des Komponisten Richard Wagner prägten seine künstlerische Tätigkeit. Auch verarbeitete er immer wieder Stoffe und Motive aus der germanischen Mythologie und der deutschen Sagenwelt. Es verwundert daher nicht, dass seine Bilder Titel tragen wie „Freyas Garten“ oder „Parsifal“. Und noch weniger wundert es, dass er 1907 auch den Werdandi-Bund gründete, benannt nach der nordischen Schicksalsgöttin Werdandi. Dem Bund gehörten rund 500 Mitglieder an, darunter illustre Persönlichkeiten wie der Staatstheoretiker Arthur Moeller van den Bruck oder Henry Thode, ein Schwiegersohn Richard Wagners. Das Ziel des Zusammenschlusses: eine Erneuerung des „Deutschtums über die Kunst“. Über den Bund lernte Hendrich auch den Berliner Architekten Paul Engler kennen. Dieser lud ihn ein, die Sommer in einer von ihm entworfenen Villa zu verbringen, die sich in der Künstlerkolonie von Mittel-Schreiberhau im Riesengebirge befand. 1903 entstand dort zudem ein weiteres Gebäude nach Englers Entwurf: die Sagenhalle. Der Holzbau, reich verziert mit fantasievollen Schnitzereien, war zugleich ein Ausstellungsgebäude. Hermann Hendrich schuf dafür Bilderzyklen, die die Sagengestalt Rübezahl, den Germanengott Wotan und den Tafelrunden-Helden und Gralssucher Parzifal in den Fokus stellte.

Die Sagenhalle war aber nicht der erste und auch nicht der letzte von Hendrich ausgestaltete „Kunsttempel“. Zwei Jahre zuvor hatte er schon die Walpurgishalle bei Thale im Harz mit dem den Gemäldezyklus „Walpurgisnacht“ ausgestattet. 1913 folgte ein Gemäldezyklus zum „Ring der Nibelungen“ für die Nibelungenhalle in Königswinter. Und schließlich entwarf er für die die Halle Deutscher Sagenring in Burg an der Wupper unter anderem die Zyklen „Nordische Vorzeit“ und „Christliche Legenden“. Sowohl die Sagenhalle als auch die Halle Deutscher Sagenring wurden 1945 zerstört. Auch vom Hendrichsaal, beheimatet in der Kieler Villa des Kunstsammlers Paul Wassily, überdauerten nur einzelne Gemälde den Zweiten Weltkrieg. Hendrich selbst erlebte den Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Er kam am 18. Juli 1931 ums Leben. Viele Zeitungen in Deutschland berichteten über den Vorfall. Der Künstler war an der Bahnlinie, die dicht an der Sagenhalle seines Wohnortes Schreiberhau vorbeiführte, von einem Zug erfasst und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb. Schnell wurden auch Spekulationen über den Tod Hendrichs laut. Heute vermutet man, dass der Künstler sich selbst das Leben genommen hat.

Ganz gradlinig verlief Hermann Hendrichs Künstlerkarriere nicht. Er absolvierte zunächst eine Lithographenlehre, dann widmete er sich der Schauspielerei und stand in Düsseldorf und Münster auf der Bühne. Fasziniert von den Kulissen fand er dann zur Malerei. Er nahm ein Kunststudium bei Eugen Bracht in Berlin und Josef Englein in München auf. Darin bestärkt hatte ihn der Umstand, dass es ihm gelungen war, bei einer kleinen Kunstausstellung in Amerika – dorthin hatten ihn seine zahlreichen Studienreisen unter anderem geführt – sämtliche Werke an einen Förderer zu verkaufen.

Die Inspiration für seine oft monumentalen und farbgewaltigen Bilder fand Hermann Hendrich in vielen Quellen: Goethes „Faust“ hatte es ihm angetan. Die Musikdramen des Komponisten Richard Wagner prägten seine künstlerische Tätigkeit. Auch verarbeitete er immer wieder Stoffe und Motive aus der germanischen Mythologie und der deutschen Sagenwelt. Es verwundert daher nicht, dass seine Bilder Titel tragen wie „Freyas Garten“ oder „Parsifal“. Und noch weniger wundert es, dass er 1907 auch den Werdandi-Bund gründete, benannt nach der nordischen Schicksalsgöttin Werdandi. Dem Bund gehörten rund 500 Mitglieder an, darunter illustre Persönlichkeiten wie der Staatstheoretiker Arthur Moeller van den Bruck oder Henry Thode, ein Schwiegersohn Richard Wagners. Das Ziel des Zusammenschlusses: eine Erneuerung des „Deutschtums über die Kunst“. Über den Bund lernte Hendrich auch den Berliner Architekten Paul Engler kennen. Dieser lud ihn ein, die Sommer in einer von ihm entworfenen Villa zu verbringen, die sich in der Künstlerkolonie von Mittel-Schreiberhau im Riesengebirge befand. 1903 entstand dort zudem ein weiteres Gebäude nach Englers Entwurf: die Sagenhalle. Der Holzbau, reich verziert mit fantasievollen Schnitzereien, war zugleich ein Ausstellungsgebäude. Hermann Hendrich schuf dafür Bilderzyklen, die die Sagengestalt Rübezahl, den Germanengott Wotan und den Tafelrunden-Helden und Gralssucher Parzifal in den Fokus stellte.

Die Sagenhalle war aber nicht der erste und auch nicht der letzte von Hendrich ausgestaltete „Kunsttempel“. Zwei Jahre zuvor hatte er schon die Walpurgishalle bei Thale im Harz mit dem den Gemäldezyklus „Walpurgisnacht“ ausgestattet. 1913 folgte ein Gemäldezyklus zum „Ring der Nibelungen“ für die Nibelungenhalle in Königswinter. Und schließlich entwarf er für die die Halle Deutscher Sagenring in Burg an der Wupper unter anderem die Zyklen „Nordische Vorzeit“ und „Christliche Legenden“. Sowohl die Sagenhalle als auch die Halle Deutscher Sagenring wurden 1945 zerstört. Auch vom Hendrichsaal, beheimatet in der Kieler Villa des Kunstsammlers Paul Wassily, überdauerten nur einzelne Gemälde den Zweiten Weltkrieg. Hendrich selbst erlebte den Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Er kam am 18. Juli 1931 ums Leben. Viele Zeitungen in Deutschland berichteten über den Vorfall. Der Künstler war an der Bahnlinie, die dicht an der Sagenhalle seines Wohnortes Schreiberhau vorbeiführte, von einem Zug erfasst und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb. Schnell wurden auch Spekulationen über den Tod Hendrichs laut. Heute vermutet man, dass der Künstler sich selbst das Leben genommen hat.

Seite 1 / 1